IX Es reicht! Helmut Schmidt muss ran!

Pleiten, Pech und Pannen bedeutet beileibe nicht das Fehlen von Glücksmomenten. Richard Schröder war so eine glückliche Personalie. Rationales Denken, klassische Bildung, weiter Wissenshorizont und ein gesunder, trockener Humor – mein erster Fraktionsvorsitzender zählt zu meinen besten politischen Erfahrungen. Noch heute bin ich bekennender (R.) Schröder-Fan, obgleich ich mit ihm an Punkten wie Stolpe und MfS-Personal in der jetzigen Jahn-Behörde etwas über Kreuz liege.

Die SPD-Volkskammerfraktion nahm unter Führung Schröders ihre neue und ungewohnte parlamentarische Arbeit zügig auf und wurde sehr schnell zu einer tragenden Säule innerhalb der großen Koalition auf dem Weg in die Deutsche Einheit. Für uns alle ging es um sehr viel, wir spürten große Verantwortung. Die DDR-Verfassung und viele Gesetze für den Weg in die Einheit reformieren, die Staatsverträge I (Wirtschafts-, Währungs-, und Sozialunion), II (Einigungsvertrag) und den Zwei-plus-Vier-Vertrag als abschließenden Friedensvertrag aushandeln und die Interessen des völkerrechtlichen Subjekts DDR weltweit wahren. Auch die Bevölkerung wollte eine ordentlich arbeitende Regierung erleben.

An drängenden Aufgaben mangelte es nicht. Die freie Volkskammer war ein Arbeitsparlament, wie es nur wenige in der Geschichte gab. Eigentlich ging es ein halbes Jahr lang rund um die Uhr im Plenarsaal um Reformen, Anpassungen, Erhaltenswertes, die Hinterlassenschaften der SED und ihrer Diktatur u.v.m. Wie umgehen mit der DDR-Wirtschaft, wie umgehen mit den in der Diktatur gewachsenen und gelebten (Nicht-)Eigentumsregelungen, wie den DM-Umtauschkurs festlegen? Es war klar, die Zeit würde knapp werden und vieles würde in gutem Vertrauen auf die Einhaltung der Staatsverträge auch nach dem Wegfall eines der beiden Vertragspartner vom kommenden gemeinsamen Deutschen Bundestag geklärt und begleitet werden müssen.

All diese Aufgaben mussten mit den Vertretern des Bundestages, der Bundesregierung und des Bundesrates koordiniert werden. Die gesetzgebenden Institutionen beider deutschen Staaten mussten zustimmen. Genau an diesem Punkt schlug Lafontaine wieder zu. Sand im Getriebe sollte den Einigungsprozess behindern, wenn schon unmöglich machen nicht mehr möglich war. Er suchte über den Egoismus der westdeutschen Bevölkerung seine Wahlchancen für den 2. 12. 1990 zu verbessern. Die Kosten der Einheit bestimmten sein tägliches Lamento. Der SPD-Bundestagsfraktion empfahl er, als Oppositionspartei gegen die Staatsverträge zu stimmen und im Bundesrat als SPD scheinbar staatstragend zuzustimmen. Was mit der SPD-Bundestagsfraktion in Verantwortung vor dem deutschen Volk nicht zu machen war.

Verquerer denken und handeln war nicht möglich! Lafontaine disqualifizierte sich für höchste Staatsaufgaben in historischer Zeit deutlich und nachhaltig. Zum Glück für Deutschland hatten 1990 auf SPD-Seite noch Hans-Jochen Vogel und Johannes Rau die maßgeblichen Fäden in der Hand. Doch was würde mit der SPD in der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl geschehen? Würde sie großen oder kleinen Einfluss auf die Politik des innerdeutschen Zusammenwachsens haben? Wie weiter mit der Treuhand, die von der Modrow-Regierung gegründet wurde? Erst Sanieren und dann Privatisieren? Oder sofort Privatisieren/Verramschen? Wie mit den verqueren Eigentumsverhältnissen in der Ex-DDR umgehen? Altes Unrecht bereinigen und neuen Unfrieden damit schaffen? Die Rechte der Alteigentümer waren zu SBZ/DDR-Zeiten auch aus Sicht der SPD unbestritten missachtet worden. Doch nutzten die meisten DDR-Bürger die Häuser/Wohnungen/Grundstücke vormaliger Besitzer, deren Schicksal sie nicht kannten, in Treu und Glauben, dass sie sich nichts zu Schulden hätten kommen lassen. Viele hatten über Jahrzehnte auch zum Werterhalt dieser Häuser und Wohnungen beigetragen. Es gab viele solcher und ähnlicher Fragen und die Antworten von Union, FDP und SPD unterschieden sich hier sehr. Die SPD wollte erhaltenswerte Betriebe erst sanieren und dann privatisieren bzw. den neuen Eigentümern die Mittel zur Sanierung mit an die Hand geben. Union und FDP wollten alles so schnell wie möglich loswerden. In der Eigentumsfrage strebte die SPD den Grundsatz Entschädigung vor Rückübertragung an. Union und FDP wollten Rückübertragung vor Entschädigung.

Vor diesen Hintergründen war es aus SPD-Sicht ungemein wichtig, mitzugestalten und nicht nur als Opposition das Schlimmste abzuwenden. Deshalb musste es ein Hauptziel sein, nach den ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen die SPD mit in einer neuen Bundesregierung zu wissen.

Die Wahl selbst war nicht gewinnbar. Das war klar. Der 18. März 1990 würde Ende des Jahres für Kohl eine Fortsetzung finden. Doch wie stark die Unionsparteien abschneiden würden und wer als Koalitionspartner dann infrage käme, dies war im Frühjahr 1990 noch nicht ausgemacht. Die SPD-Volkskammerfraktion bewies seriöses, verantwortliches Handeln, die SPD-Bundestagsfraktion wies dies ebenso täglich nach. Aus meiner Sicht musste eine personell und fachlich klar aufgestellte SPD in der Bundestagswahl so stark rauskommen, dass sie zwar wahrscheinlich nicht den Kanzler, wohl aber in einer großen Koalition den Vizekanzler hätte stellen können und zwar für Deutschland in Europa, für bessere Regelungen im Bereich der ostdeutschen Wirtschaft und im Bereich der Eigentumsregelungen.

Ich gehe heute so weit zu sagen, die Gysis wären schon längst kein Thema mehr, wäre es nicht zu den Verwerfungen im Eigentumsrecht und zur gnadenlosen Verramschung der Ostwirtschaft gekommen. Selbst Bischofferode wäre vielleicht kein PDS-Beatmungsprogramm geworden.

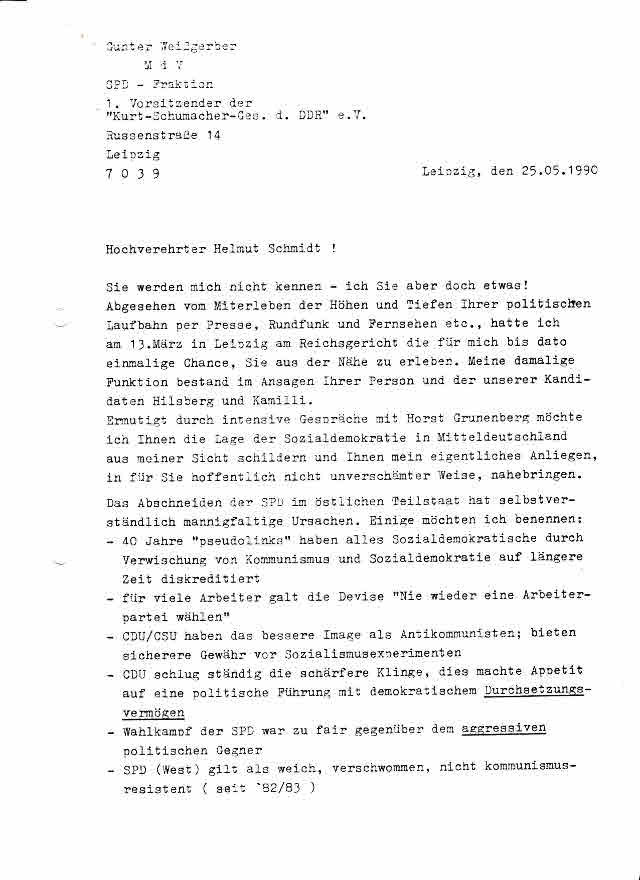

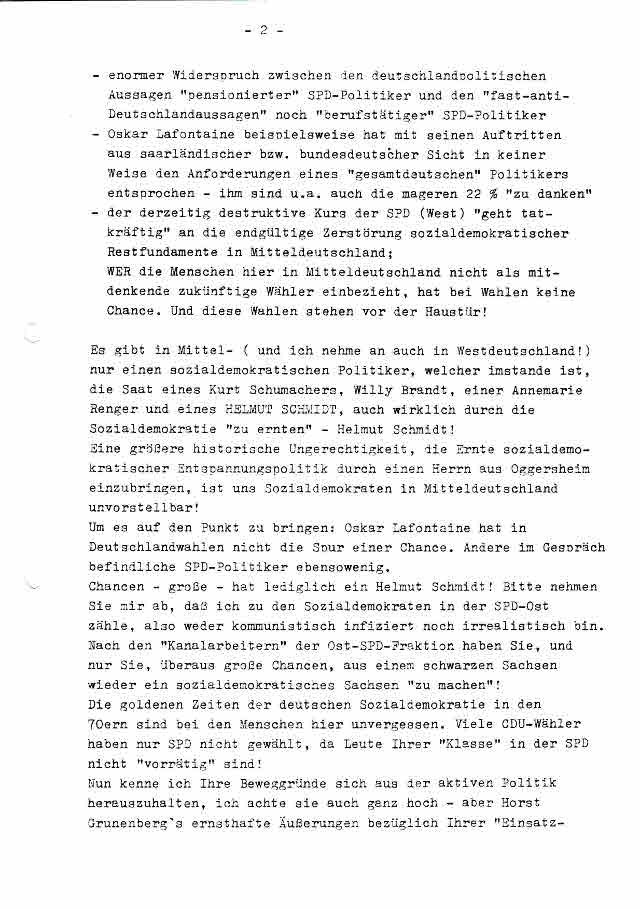

Doch wie die kommende gesamtdeutsche SPD für große Mehrheiten wählbar machen? Mit Lafontaine? Nie und nimmer! Mit ihm würden wir näher bei 30 als bei 40 Prozent rauskommen. Soviel war für mich klar. Für viele andere in der SPD-Ost ebenso. Ich war mit diesem Gefühl nicht allein. Wer könnte aber die SPD im Wahlkampf führen? Willy Brandt? Willy war fünf Jahre älter als Helmut Schmidt und gesundheitlich dem Vernehmen nach viel angeschlagener. Schmidts Regierungszeit lag erst knapp acht Jahre zurück. Hoch angesehen war er ohnehin, besonders auch in Ostdeutschland. Die meisten Ostsozis sind damals wegen Brandt und Schmidt Sozialdemokraten geworden, Lafontaine trug an deren Mitgliedschaft keinerlei Schuld. Schmidt musste ran! Das war mein Fazit. Doch wie? Ich setzte mich hin und schrieb diesen Brief:

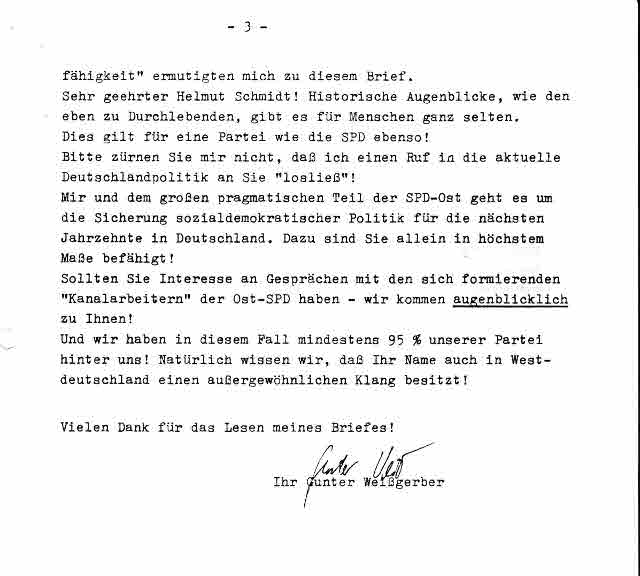

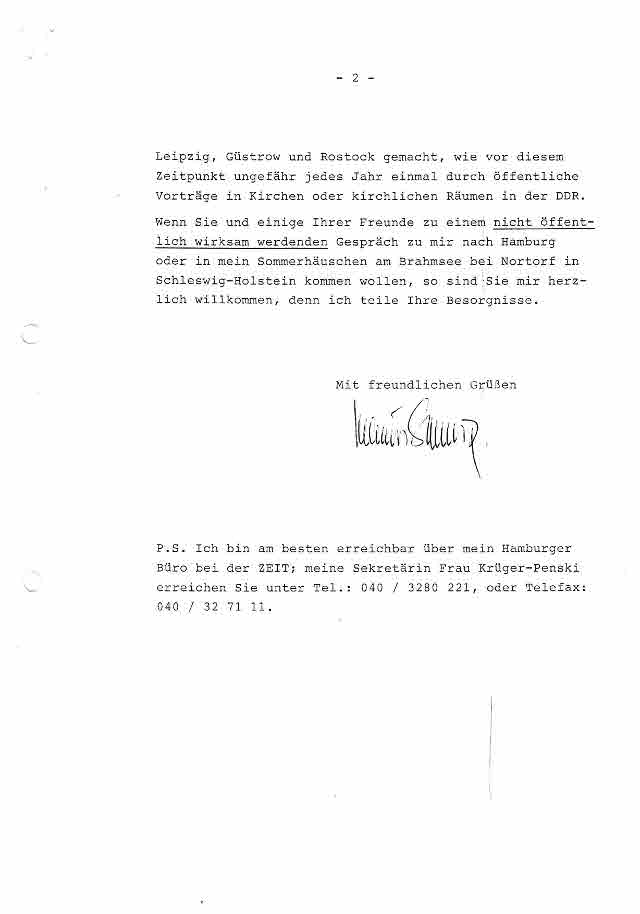

Schmidts Reaktion:

Allein wollte ich nicht zu Schmidt fahren. Er sollte schon sehen, dass mehr Leute hinter dieser Idee standen. Ich sprach mit Rüdiger Fikentscher MdV und Harald Ringstorff darüber. Beide hatten Interesse, doch sagte mir Ringstorff kurz vorher ab. Fikentscher riet mir zu Rolf Schwanitz, der sofort zusagte. Zu dritt fuhren wir dann zu Helmut Schmidt in sein Zeit-Büro in Hamburg.

Es wurde ein schönes, uns immer in Erinnerung bleibendes Treffen. Schmidt nahm sich für uns ausführlich Zeit. Er wollte unsere Einschätzungen erfahren. Wir wollten den Mann kennenlernen. Wer hat schon die Chance im Leben, bedeutenden Menschen persönlich und beinahe privat zu begegnen? Wir waren uns dessen bewusst. Was uns jedoch für unser Anliegen nichts nützte.

Helmut Schmidt bedankte sich bei uns für die Achtung seiner politischen Lebensleistung. Hoffnungen könne er uns aber nicht machen. In Vorbereitung dieses Gesprächs sprach er schon mal mit Willy (Brandt) darüber. Willy erwiderte sinngemäß ›Helmut, ich beschäftige fünf Ärzte, Du drei. Es geht nicht.‹ Für seine Position fügte Schmidt noch an, dass er ohnehin weniger als Brandt für so eine Aufgabe geeignet sei. Brandt werde auch von denen getragen, ›die sich irgendwie Links dünken‹. Er, Schmidt, würde die Partei, der er seit 46 Jahren Beiträge zahle, spalten. Dies wolle er nicht verantworten. Auch schätze er die SPD-Chancen mit ihm ebenfalls nicht so überaus positiv ein. Nun blieb nur noch der Versuch, Lafontaine in die ostdeutsche Lebenswirklichkeit zu holen…